脱衣所と浴室の「段差」について

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

Contents

昔ながらの住宅に多い「段差」がある理由

水の逆流防止の役割

脱衣所と浴室の間に段差を設ける最大の理由の一つは、「水の逆流を防ぐこと」です。入浴やシャワーの使用時に浴室内で水が多量に床に流れたとしても、その水が脱衣所へあふれていかないように、段差が一種の「防波堤」のような役割を果たします。特に在来工法の浴室では、床面にしっかりとした排水勾配があったとしても、排水口が詰まったり、大量の水を一気に使った場合などに水があふれることがあります。このような場合でも、数センチの段差があることで脱衣所のフローリングやクロスを濡らすリスクが減り、結果的にカビの発生や床材の腐食を防ぐことにつながります。つまり、段差は非常時の備えとして、住宅の安全性と清潔さを守る大切な機能を担っているのです。

在来工法における防水層構造上の理由

古くから使われてきた在来工法の浴室では、床や壁にタイルを貼る前に、防水モルタルや防水シートを何重にも重ねて施工する必要があります。その構造上、浴室の床を他の部屋よりも一段下げておくことで、水が自然と排水口に向かって流れるような「勾配」を確保しやすくなり、かつ防水層の厚みをしっかり取ることができます。逆に、他の部屋と同じ高さで浴室を作ってしまうと、勾配が取りにくく、排水が不十分になったり、防水層が薄くなって水漏れのリスクが増すことがあります。そのため、構造的に必要な理由として、段差は非常に理にかなった工夫だったといえます。見た目にはわかりにくい部分ですが、施工性や耐久性を高めるための重要な工夫として、長年採用されてきた設計なのです。

現代住宅で「段差なし」が主流になった理由

バリアフリーの普及

現代の住宅設計において、バリアフリーの考え方は極めて重要な要素となっています。高齢者のいる家庭や、将来の介護を見据えた住宅づくりでは、住空間における段差を極力なくすことが安全性と快適性の確保につながります。特に浴室は水を扱う場所であり、床が濡れて滑りやすくなるため、わずかな段差でも点灯リスクを高めてしまいます。

そのため近年は、住宅性能評価制度や高齢者住宅改修の補助制度などでも、浴室と脱衣所の床をフラットに仕上げることが推奨されています。こうした社会的背景と安全性への配慮から、「段差なし」が新築住宅やリフォームにおいて主流の仕様となっているのです。

ユニットバスの構造進化

かつての浴室は、タイル貼りの在来工法でつくられており、防水施工が難しく、施工現場ごとの技術の差も大きいものでした。しかし現在は、ユニットバスという一体成型型の浴室システムが主流となっており、工場であらかじめ設計・製造された製品を現場に搬入して組み立てる方式が一般的です。

このユニットバスは、床・壁・天井が一体化しており、防水性が非常に高く、接合部の気密性も優れているため、水漏れや腐食のリスクが極めて低くなっています。その結果として、従来必要とされていた「浴室と脱衣所の段差」という防水上の措置がほぼ不要となり、フラットな構造でも安心して使えるようになったのです。この技術の進歩により、構造上の安全性と施工の自由度が高まり、「段差のない浴室」が多く採用されるようになりました。

デザイン性と使い勝手の向上

段差のない浴室は、安全性だけでなく、空間の一体感やデザイン性の向上にも大きく貢献しています。脱衣所から浴室へスムーズにつながる床のラインは、視覚的にも空間を広く見せる効果があり、狭小住宅などでは特に有効です。また、段差がないことで掃除道具の移動も楽になり、掃除のしやすさや日々のメンテナンス性も向上します。

さらに介護を必要とする家庭では、歩行器や車椅子などをそのまま浴室に移動させやすくなるため、介助者・被介助者ともに負担が少なくなるという利点があります。段差の解消は見た目の美しさだけでなく、生活動線の滑らかさや身体的負担の軽減にもつながっており、現代の暮らしにフィットした仕様といえるのです。

床の高さ調整と排水対策の重要性

ただし、段差をなくすためには、床の高さをミリ単位で調整する必要があり、リフォームや設置環境によっては慎重な設計が求められます。特に既存の住宅にユニットバスを導入する場合、脱衣所と浴室の床の高さを合わせるには、洗面室の床を少し上げるか、浴室の据え付け方法を工夫しなければならないことがあります。

また、段差がない分、水が脱衣所側へ漏れ出さないようにするために、排水勾配の確保やドアまわりの水密処理も非常に重要です。ここを疎かにすると、水がフロア側に染み出して、カビや床材の劣化、最悪の場合は構造材の腐食に繋がる恐れもあります。

つまり「段差をなくす」というのは単に床をフラットにするだけでなく、高精度の施工と、排水・防水計画を徹底することが前提条件となるのです。

フラット設計の注意点【詳細解説】

①排水経路の設計と勾配の確保がシビアになる

フラット設計にすると、水が脱衣所へあふれやすくなるリスクがあります。そのため、浴室床には確実な排水勾配を設けることが絶対条件です。排水口の位置が悪かったり、勾配が緩すぎると、水が流れ切らずに床に溜まったり、浴室の入り口から外へにじみ出す恐れがあります。

✅具体的な注意点

・床の傾斜角度は通常1/50以上(例:1mあたり2cm以上の傾斜)が目安

・排水口から遠い場所でも排水が滞らないように複数の傾斜面を設計する

・脱衣所との接合部には、ドア下部に止水パッキンや排水溝を設けることが推奨

②水密性の施工精度が求められる

フラット構造では、段差という「防水の壁」がないため、水密性の確保が極めて重要になります。ユニットバスの防水性能は高いものの、浴室のドア周りや周囲の床材との取り合い部分から水が濡れやすいのが現実です。

✅具体的な注意点

・ユニットバスと脱衣所の床材の「継ぎ目」に防水処理(シーリング・パッキン)を丁寧に施工

・ドア下部に水返し(段差またはリプ)を設ける設計も検討

・脱衣所側の床材は耐水性のある素材(クッションフロア、フロアタイルなど)を使用する

③床下スペースや配管条件によっては施工が難しい場合もある

既存住宅では、床下に十分な空間がないと、ユニットバスの設置高さと脱衣所の床を合わせることが難しい場合があります。特に築年数の古い木造住宅では、給排水配管のルート確保や、床補強も必要になることがあります。

✅具体的な注意点

・リフォーム時は床下の高さ・構造を事前に調査し、必要に応じて洗面室の床をかさ上げする

・ユニットバスタイプによっては「低床タイプ」を選ぶとフラット化しやすくなる

・配管経路が取りづらい場合は、床面を数センチ高くする疑似フラット設計も選択肢に

④掃除やメンテナンスの観点で気をつける点

フラット設計では、境目に汚れや水分がたまりやすくなることがあります。とくにドア下や継ぎ目にカビやぬめりが生じやすくなるため、こまめな清掃が重要になります。

✅具体的な注意点

・床の継ぎ目やドアのレール部に水がのこらないような設計(ノンレールタイプ)を選ぶ

・ドアまわりに防カビ加工されたパッキンや清掃しやすい構造の製品を選定

・定期的に床下の点検口を開けて、配管や床下に湿気・水漏れがないか確認する

⑤地域の気候によっては「寒さ」や「結露」に注意

段差がない構造では、空気の対流が起こりやすく、冬場には脱衣所側に浴室の冷気が流れ込みやすいことがあります。また、浴室ドア周辺の温度差により、結露が発生しやすくなるケースもあります。

✅具体的な注意点

・浴室の扉は断熱性のある樹脂製引戸・折戸を選ぶと結露しにくい

・脱衣所側にヒーターや換気機能を設けて、湿気がこもらないようにする

・床材や壁材には断熱性・防露性能を備えたものを選ぶ

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

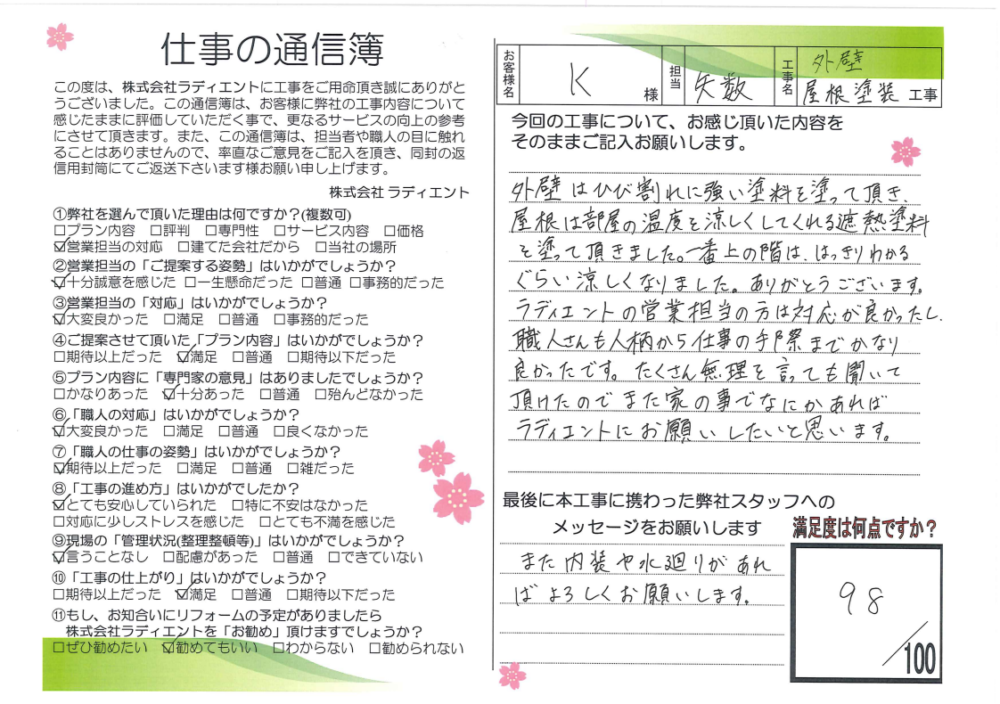

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら