屋根瓦撤去時の「桟木跡段差」問題とは?

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

〜葺き替え後の波打ち屋根を防ぐために〜

瓦屋根をガルバリウム鋼板やスレートなどの軽量屋根材に葺き替える工事は、耐震性の向上やメンテナンス性の改善のために人気の高いリフォームです。

しかし、このとき撤去後の下地処理を誤ると「桟木跡段差(さんぎあとだんさ)」問題が発生し、新しい屋根材の仕上がりや耐久性に深刻な影響を与えることがあります。

桟木跡段差とは何か?

瓦屋根には、瓦を固定するために「桟木(さんぎ)」と呼ばれる細い木材が、一定間隔で野地板の上に取り付けられています。

瓦を撤去すると、この桟木があった部分だけが少し高くなっており、周囲との間に1〜3mm程度の段差が無数に残ります。

この小さな段差を「たいしたことない」と見過ごしてしまうと、新しく張る構造用合板(増し張り下地)がわずかに浮いてしまい、

屋根全体が波打つように仕上がるというトラブルに発展します。

なぜ段差が問題になるのか

瓦屋根の撤去後、一般的には野地板をそのまま利用して上に新しい合板を張る「増し張り工法」が行われます。

ところが、桟木跡の部分が残っていると、合板がしっかり密着しません。

この状態で屋根材(特に金属屋根)を施工すると、以下のような現象が起こります。

・合板がわずかに浮くため、釘やビスを打った際に下地が“逃げ”て固定が甘くなる。

・夏場の熱膨張で金属屋根が動き、浮いた部分が「ペコペコ」と音を立てる。

・塗装後に見ると、屋根面が波打って見える美観不良になる。

・最悪の場合、踏み抜き事故や屋根材のビス浮きにつながる。

つまり、たった数ミリの段差が構造・美観・防水性すべてに悪影響を与えるのです。

現場で起きた失敗例

ある木造住宅で瓦屋根をガルバリウム鋼板に葺き替えた際、職人が桟木を撤去後に段差処理をせず、そのまま構造用合板を張ってしまいました。

完成直後は問題なく見えましたが、数か月後に屋根全体がうねるように波打ち、強風時には「バタバタ」と金属音が発生。調査の結果、

桟木跡の段差により合板が局所的に浮き、ビスが効いていないことが判明しました。

結局、屋根を一度撤去し、野地板の再調整からやり直すという高額な再施工になってしまったのです。

正しい対処方法

桟木跡段差を防ぐには、撤去直後の下地調整が最重要です。以下の手順を守ることで、リスクを大幅に軽減できます。

①桟木を撤去した後に残る釘・木片を完全に除去する。

②野地板の表面をサンダーや電動カンナで平滑に削る。

③凹みや割れがある場合は木工パテや薄ベニヤで補修する。

④増し張りする合板を密着状態でビス固定(@150mm間隔)する。

⑤その上からルーフィングを全面張り+重ね代100mm以上確保。

厚手ルーフィングやアスファルトシートで“ごまかす”のは絶対NG。

あくまで下地の精度を整えることが、長期耐久性のカギです。

まとめ:見えない部分こそ丁寧に

屋根葺き替え工事は「新しい屋根を乗せる」だけではなく、古い構造との“整合性”を取る下地調整こそが本当の技術力の差になります。

桟木跡段差を軽視すると、見た目の波打ちや雨音の異常だけでなく、屋根全体の寿命を短くする重大な施工不良につながることもあります。

職人の丁寧な下地処理と現場監督の確認体制が、

「10年後も美しい屋根」を守る最も地味で、最も重要な工程なのです。

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

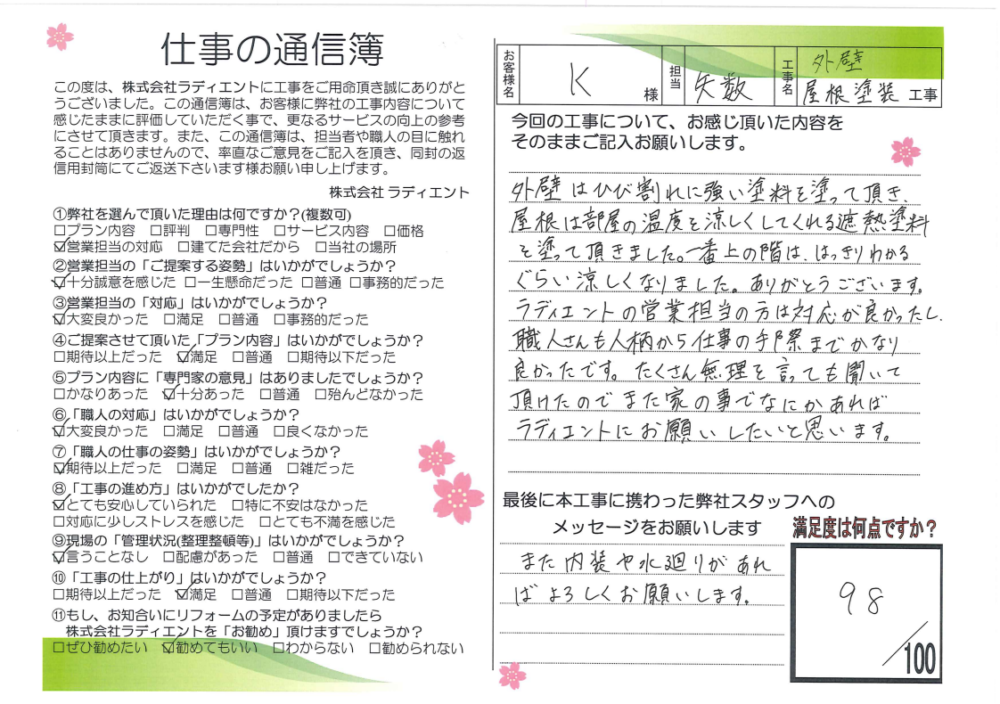

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら