その壁材で大丈夫?トイレの湿気対策

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

トイレの壁材選び、「汚れに強いか」「掃除がしやすいか」だけで決めていませんか?

実は、透湿抵抗(Sd値)を考えないと、見えないところでカビや結露が発生し、壁内部が傷んでしまうケースがあります。

この記事では、プロが現場で重視する「透湿抵抗」とトイレ壁材の関係について、わかりやすく解説します。

Contents

透湿抵抗(Sd値)とは?簡単に解説

治宇出津抵抗とは、壁材が水蒸気を通しやすいかどうかを表す数値です。

「Sd値(等価空気層の厚さ)」という指標で表され、数値が大きいほど水蒸気を通しにくい壁材です。

・Sd値が大きい(透湿抵抗が高い)

→ビニールクロス・タイルなど。水蒸気をほとんど通さない

・Sd値が小さい(透湿抵抗が低い)

→珪藻土・調湿パネルなど。湿気を吸ったり放出したりできる

トイレは小さな空間で湿気がこもりやすいため、壁材の透湿性が結露やカビの発生に大きく影響します。

トイレの壁で起きる「見えない結露」とカビのリスク

冬の内部結露

・室内の暖かく湿った空気が、外壁側の冷たい部分に到達すると結露する

・ビニールクロスなど透湿抵抗が高い壁材では、一度入った湿気が逃げにくく、壁内部でカビが繁殖しやすい

夏の逆結露(冷房時)

・外気が高湿度で室内を冷房していると、外から室内側へ水蒸気が浸入

・珪藻土や紙クロスなど透湿性が高い壁材では、冷えた下地で水蒸気が結露し、クロス裏にカビが発生することも

壁材ごとの透湿傾向と特徴

トイレの壁材は、透湿抵抗(Sd値)の違いによって湿気対策やメンテナンス性が大きく変わります。

ここでは代表的な壁材ごとに、透湿傾向・メリット・注意点を詳しく紹介します。

①ビニールクロス(塩ビクロス)

◆透湿傾向

透湿抵抗が高く(Sd値大)、水蒸気をほとんど通さない素材です。

◆特徴

・表面が塩ビ素材なので汚れや水に強い

・お手入れがしやすく、トイレで最も一般的に採用される壁材

✅メリット

・掃除が簡単でメンテナンス性が高い

・デザインや色柄が豊富で選びやすい

・比較的コストが安価

✅デメリット

・壁内に侵入した湿気が抜けにくい

・冬場の外壁側で結露が発生するとクロス裏にカビが繁殖しやすい

・継ぎ目から湿気が入り込むと、気づきにくい

②防臭・抗菌クロス

◆透湿傾向

一般的なビニールクロスよりやや透湿性があるものの、基本的には「閉じやすい」素材です。

◆特徴

消臭機能や抗菌性能を持つ機能性クロス

トイレのアンモニア臭やカビ臭対策として人気

✅メリット

・壁からの臭い戻りを防ぐ効果がある

・表面が拭きやすく、汚れにも比較的強い

・機能付きでも比較的コストは抑えられる

◆デメリット

・表面コーティングの影響で部分的にバリアが強すぎると、

クロス裏の湿気が逃げにくくなる

・換気不足のトイレでは、結露水が溜まりやすい

③ 紙クロス・不織布クロス

◆透湿傾向

透湿抵抗が低め(Sd値小さめ)で、湿気を通しやすい素材です。

◆特徴

・欧米では主流のクロスで、素材感やデザイン性が高い

・不織布系は耐久性があり、紙クロスより施工しやすい

✅メリット

・調湿効果があるため、湿気の多いトイレでも湿度を緩和できる

・塩ビクロスより結露が起きにくい

・紙の質感を活かした高級感ある仕上がり

✅デメリット

・水はねに弱く、便器周りや手洗い器周辺には不向き

・夏場の高湿度環境では、冷房時に“逆結露”を起こすリスクがある

・防汚性は低く、頻繁なメンテナンスが必要

④ 珪藻土・調湿パネル

◆透湿傾向

透湿抵抗が低く、湿気を吸収・放出できる「開きやすい」素材です。

◆特徴

・自然素材である珪藻土は、トイレの臭い対策としても人気

・調湿パネル(例:エコカラットなど)も同様に、湿度の安定に効果的

✅メリット

・室内湿度の変化を緩和し、結露やカビの抑制に効果的

・消臭効果がある製品も多く、アンモニア臭対策にも有効

・デザイン性が高く、トイレ空間をおしゃれに演出できる

✅デメリット

・水はねに弱く、便器や手洗い器の近くではシミになりやすい

・汚れが染み込みやすいため、清掃性はビニールクロスに劣る

・製品によっては高額で、施工費も高くなることが多い

⑤ タイル・メラミンパネル

◆透湿傾向

透湿抵抗が非常に高く、ほとんど水蒸気を通さない「閉じる」素材です。

◆特徴

・水や尿はねに強く、清掃性を最優先したいトイレに適している

・ホテル・商業施設でもよく採用される高耐久素材

✅メリット

・耐水性・耐尿性が抜群で掃除がしやすい

・表面が硬質で、傷や劣化にも強い

・防臭性能が高く、臭いが壁に染み込みにくい

✅デメリット

・下地への湿気が抜けにくく、外壁側で壁内結露が起きると乾きづらい

・施工費が高く、住宅用ではコスト負担が大きい

・重量があるため、下地補強が必要になるケースがある

プロが推奨する「ハーフハイト施工」

トイレでは、壁の下半分と上半分で異なる素材を使う方法がおすすめです。

・下半分(腰壁):メラミンパネル・タイル → 水はね・尿はね対策

・上半分:透湿クロスや珪藻土 → 湿度調整・結露防止

こうすることで、掃除のしやすさと結露リスク低減を両立できます。

透湿抵抗トラブルを防ぐ3つの対策

対策①:適切な壁材選び

・外壁側 → 透湿性のある下地材を選ぶ

・内装側 → 水はねゾーンは防水、上部は調湿素材でバランスをとる

対策②:換気計画の見直し

・トイレは負圧になりやすく、壁内に湿気を吸い込むことも

・換気扇は適切な風量を確保し、フィルター掃除も忘れずに

対策③:断熱と気密の強化

・断熱材が薄いと、壁内温度が下がり結露リスクが高まる

・配管周り・コンセント周りの気密をしっかり確保する

壁材選びのチェックリスト

□外壁側の断熱材は十分か

□湿度対策として調湿素材を使うか検討したか

□水はね・尿はね対策はできているか

□換気扇の風量と稼働状況は問題ないか

□下半分と上半分で素材を分ける「ハーフハイト施工」を検討したか

まとめ

トイレは狭く湿度が上がりやすい空間なので、透湿抵抗(Sd値)を意識した壁材選びが重要です。

「掃除しやすさ」だけで決めてしまうと、クロス裏のカビ・内部結露・下地劣化といった見えないトラブルにつながります。

★プロのおすすめ

・水はね対策+調湿機能のあるハーフハイト施工

・透湿抵抗のバランスを考えた壁材の組み合わせ

・断熱、換気、気密対策をトータルで検討すること

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

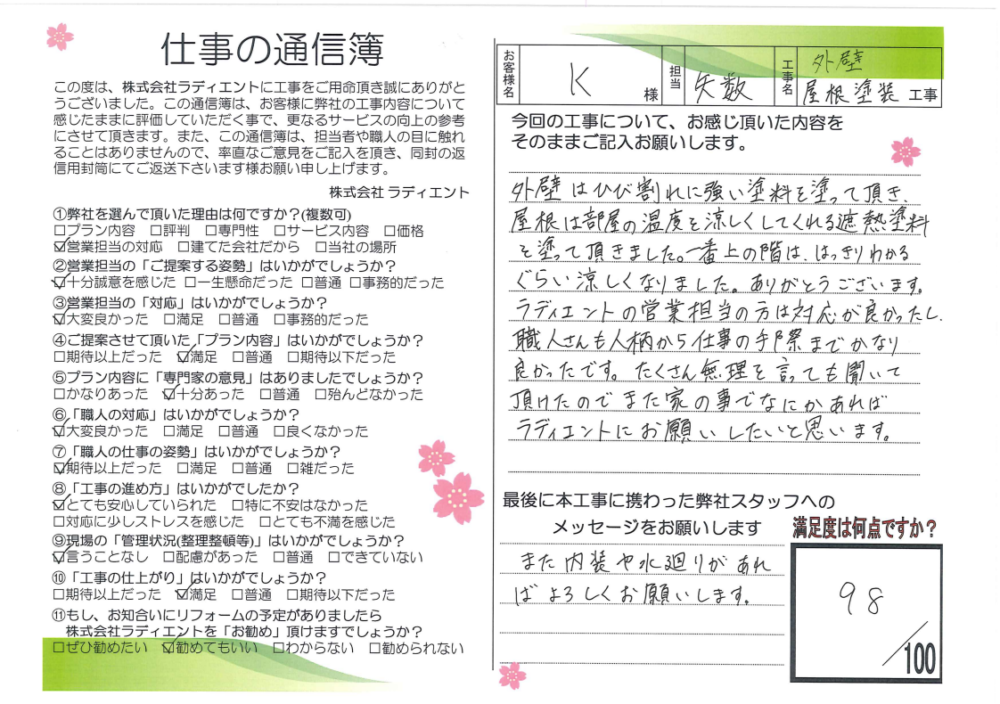

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら