トイレ工事で見落としがちな落とし穴!防水立ち上がり不足が招く「床下漏水」のリスクと対策

2025.08.31 (Sun) 更新

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

トイレリフォームや便器交換工事では、見た目の仕上がりばかりに注目しがちですが、実は施工後の耐久性を大きく左右する「防水立ち上がり」です。

防水立ち上がりが不十分だと、床下に水が回り込み、見えない場所で腐朽やカビが進行することがあります。

この記事では、施工現場でよく起きるトラブル事例や、プロが実践する防水施工のポイントを詳しく解説します。

Contents

防水立ち上がりとは?施工の基本を理解しよう

防水立ち上がりとは、トイレ床の防水層を壁際まで立ち上げて水の侵入を防ぐ施工を指します。

床面の水が壁や下地にしみ込むのを防ぐため、最低でも50mm以上の立ち上がりを確保するのが理想です。

防水立ち上がりの主な役割

・床から壁への水の回り込み防止

・床下の根太や合板の腐朽防止

・壁内部の断熱材・石膏ボードのカビ防止

昔の住宅では、トイレ床が常に乾いていることを前提にした設計が多かったため、

防水立ち上がりがないケースが少なくありません。

しかし現代では、ウォシュレットや暖房便座の普及で湿気や水分量が増えており、防水立ち上がりの重要性は年々高まっています。

防水立ち上がり不足が引き起こす3大トラブル

(1) 床下への水回り込み

・便器周囲の尿ハネ

・掃除時の水拭きや洗剤水

・タンクからの結露や水滴

これらが床の隙間からじわじわと下地に侵入します。

一度床下に水が入り込むと乾燥しにくく、湿気がこもる状態が続きます。

(2) 床下地・根太の腐朽

床下に水が回ると、まず被害を受けるのが合板や根太です。

合板は水に弱く、接着層の剥離や変形が起こりやすくなります。

結果として、

・床がブカブカ沈む

・黒カビが発生

・床材が反り返る

最悪の場合、全面張り替え工事が必要になるケースもあります。

(3) 壁内断熱材・石膏ボードのカビ被害

防水立ち上がりがないと、壁際から水が壁内に侵入します。

断熱材や石膏ボードが湿気を吸ってしまい、クロス裏でカビが発生することもあります。

この状態が長期間続くと、カビ臭やアレルギーの原因になるため注意が必要です。

防水立ち上がり不足が多い施工パターン

現場でよく見かけるのは、次のようなケースです。

・築20年以上の住宅で防水施工が一切されていない

・クッションフロア直貼りで防水シートを使っていない

・DIYリフォームでコーキング処理だけで済ませている

・床下地を張り替えても防水立ち上がりを再施工していない

・内装業者と大工の連携不足で、壁際に隙間が生じている

こうした場合、見た目はきれいでも、数年後に床下腐朽やカビが発覚することが珍しくありません。

プロが実践する防水立ち上がり対策

(1) 防水立ち上がりは50mm以上を確保する

防水立ち上がりは、トイレの水回り施工で最も基本的かつ重要なポイントです。

床の防水層を壁際で最低でも50mm以上立ち上げることで、水の回り込みを防ぎます。

施工方法

・クッションフロアの場合は、壁際を巻き上げ施工にして、水が入りにくい形状にする。

・防水シートや塩ビシートを使用する場合は、シートを壁際まで立ち上げて接着し、その上から壁紙をかぶせる。

・出入口の敷居部分もシートを敷居下まで折り込むことで、開口部からの水侵入を防ぐ。

★プロのポイント

立ち上がり高さは50mmが理想ですが、マンションなどのスペースが限られた現場では30mm程度しか取れない場合もあります。

その際は、防水シート+防水コーキングの併用でリスクを最小限に抑えます。

(2) 床下地に防水層を追加する

古い住宅やDIY施工の場合、防水シートが施工されていないことが多くあります。

この場合、便器交換や床張り替え時に防水層を新たに追加施工することが重要です。

施工方法

・床合板の上に防水シートを全面貼りし、隙間なく施工する。

・便器まわりは特に水がたまりやすいため、防水テープを円状に巻き、上から変成シリコンでシールする。

・床下地を新設する際は、合板の継ぎ目にも防水テープを貼ることで、さらに効果を高める。

★プロのポイント

便器周辺は特に水分が集中するため、二重防水を意識するのが基本です。

施工時には「防水シート → 防水テープ → コーキング」の3重対策が最も確実です。

(3) 壁と床の取り合い部は防カビシーリングで密閉する

壁と床の境界部分は、最も水が侵入しやすい「弱点」です。

ここをしっかりとシーリングで封じることが、長期的な防水性能を保つポイントです。

施工方法

・壁と床の取り合いに防カビタイプのシリコンシーリングを施工。

・特に便器裏やタンク裏など、掃除しにくい場所は厚めにシーリングを入れる。

・シーリング材は変成シリコン系など柔軟性の高いものを使うと、経年劣化で割れにくい。

★プロのポイント

施工後、シーリングは必ず水拭きで仕上げ処理をします。

これにより段差がなくなり、ほこりや汚れが付きにくくなり、清掃性も向上します。

まとめ

防水立ち上がりは、トイレ工事で最も見落とされやすいポイントのひとつです。

見た目はきれいに仕上がっていても、床下で水がしみ込んでしまうと、

合板の腐朽・カビ・異臭・アレルギーといった深刻なトラブルにつながります。

便器交換や床リフォームの際は、

「防水立ち上がりが適切に施工されているか」を必ず確認することで、

10年後、20年後も快適なトイレ空間を維持できます。

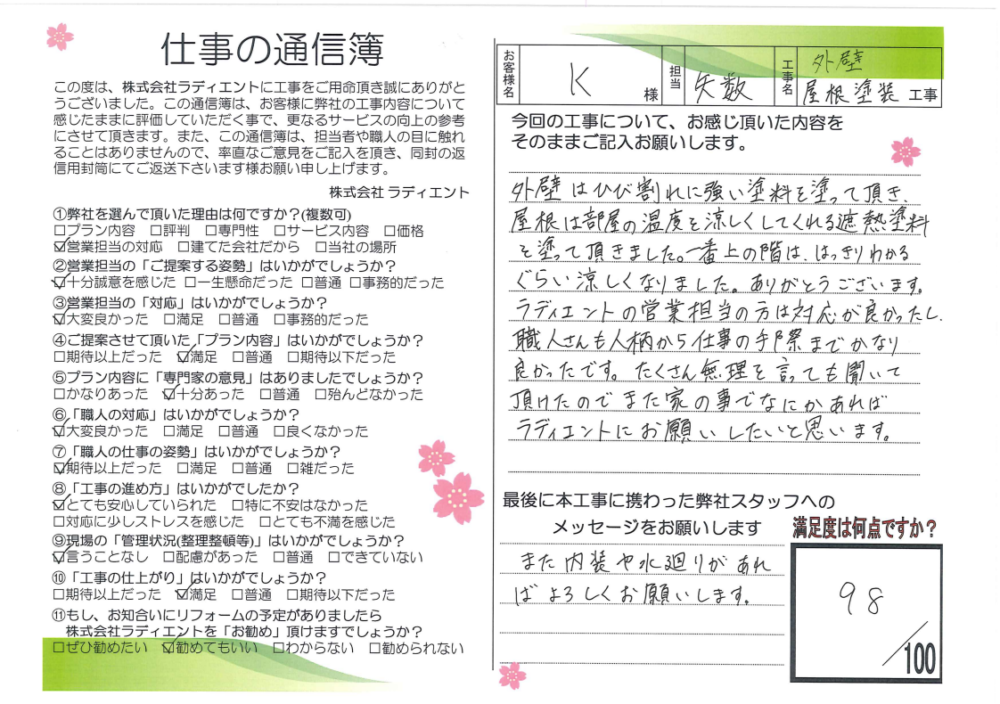

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら