窓リフォーム時の「既存防水紙との取り合い」問題

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

Contents

はじめに

窓リフォームは、外観を美しく整えるだけでなく、断熱性・防音性・防犯性を高めるために非常に有効な工事です。

しかし、サッシ交換やカバー工法を行う際に既存防水紙との取り合いを軽視すると、施工後わずか数年で雨漏り・壁内腐朽・断熱性能低下などの深刻な問題を引き起こすことがあります。

特に最近の住宅では、窯業系サイディングやALCパネルなど、外壁構造が複雑化しており、施工方法を間違えると「見えない場所で雨水が浸入する」リスクが高まっています。

この記事では、現場でよく起きるトラブルと正しい施工方法を詳しく解説します。

既存防水紙との取り合いが重要な理由

外壁まわりの防水は、一次防水(窓サッシやガラス)と二次防水(防水紙)の2段構えで機能しています。

サッシのパッキンやガラスシールで水を防ぐのが一次防水。

もしここで防ぎきれなかった水を、外壁の裏側に張った防水紙が受け止め、

サッシ下部の水抜き穴や外壁裏を通して外へ逃がすのが二次防水です。

しかし、窓リフォームではサッシを交換する際にこの防水紙を一部カットしたり、

カバー工法で既存サッシを覆ったりするため、既存防水紙と新しいサッシとの接続が弱点になりやすいのです。

窓リフォームで起きやすい4つの施工トラブル

① 防水紙との「重ね代」不足

防水紙や防水テープは、必ず10cm以上の重ね代が必要です。

しかし、既存防水紙を活かすカバー工法では、サッシ周りのスペースが限られており、

防水紙とテープの重なりが不足しがちです。

◆リスク例

・毛細管現象で水が逆流

・サッシ上枠からの雨水浸入

・壁内結露の増加

特に、南面や西面など雨風が当たりやすい壁では深刻化しやすいです。

② サッシ上部の「水返し処理」不足

窓上部には、サッシより上から伝ってくる雨水を止めるための水返し処理が必要です。

ところが、既存防水紙を活かす施工では、水返しが不十分なケースが多く、

窓上部からの雨水侵入が発生しやすいのです。

◆典型的な症状

・サッシ上枠付近のクロスにシミ

・雨が強い日に限って雨漏りする

・内壁内で断熱材が湿ってカビが発生

③ 防水テープの施工不良

サッシまわりの防水テープは下→側面→上の順番で貼るのが原則です。

しかし、上下逆に貼る・テープを切り貼りしすぎるなどの施工不良が現場で多発しています。

特にサイディング住宅では、このテープ施工が雨漏りリスクを大きく左右します。

◆NG施工の例

・上から貼ってしまい、下から水が入り込む

・継ぎ目が浮いたまま放置

・テープが硬化して隙間ができる

④ ALC外壁での防水紙破損トラブル

ALCパネル外壁の場合、サッシを外す際に防水紙が破れることがよくあります。

ALCは目地で防水しているため、内部防水紙が損傷すると、

パネル内の溝を通じて雨水が一気に壁内に侵入します。

◆結果的に起きやすい被害

・胴縁の腐朽

・グラスウールなど断熱材の湿潤

・柱の腐食やシロアリ発生

防水紙との取り合い不良が招くリスク

1. 雨漏りの長期化

施工後2~5年で症状が出始めるケースが多く、特にサッシ上部からの浸入が目立ちます。

2. 木部・断熱材の腐朽

壁内に雨水が滞留すると、柱・胴縁・断熱材の腐朽が進行し、住宅性能が大きく低下します。

3. シロアリ被害

湿気が多いとシロアリが発生しやすく、窓まわりの木部腐朽と同時に進行するケースがあります。

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

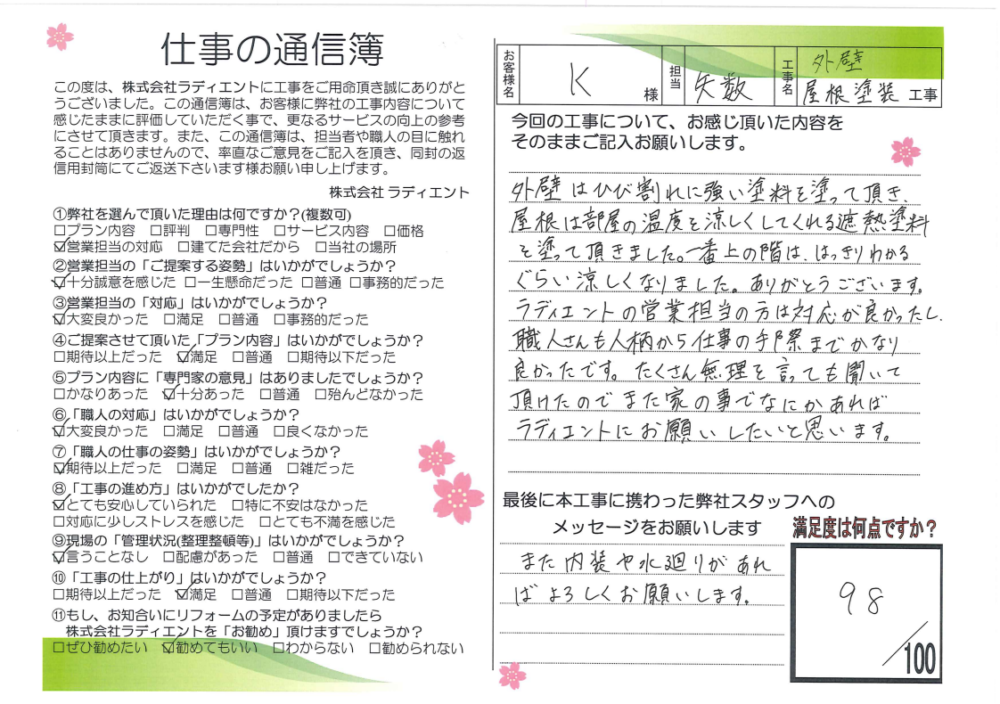

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら