棟瓦の「のし瓦」に隠された通気機能とは?

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

~屋根の寿命を延ばすために知っておきたい豆知識~

瓦屋根の魅力のひとつに、美しい曲線を描く「棟(むね)」があります。

棟を形づくる代表的な部材が「棟瓦」ですが、その下に積み重ねられる「のし瓦」という部材にも重要な役割があるのをご存じでしょうか。

一般的には「装飾」や「棟を高く見せるための部材」と思われがちですが、実は屋根内部の湿気や熱を外に逃がす通気機能を果たしているのです。

この記事では、のし瓦の通気に関する仕組みや、現代の工法との違いについて詳しく説明していきます。

Contents

のし瓦とは?基本的な役割を詳しく解説

のし瓦は、棟の高さや形状を整えるだけでなく、強度や耐久性にも大きく関わる重要な部材です。見た目は平たい形状をした瓦ですが、棟瓦の下に段々と積み重ねるように施工され、屋根全体を長持ちさせる役割を果たしています。ここでは、のし瓦の基本的な役割を果たしています。ここでは、のし瓦の基本的な役割を2つの始点から詳しく説明します。

①意匠性を高める役割

のし瓦は、棟の高さや形状を整え、屋根全体の見た目を美しく仕上げるために使われます。

特に日本家屋の瓦屋根では、棟部分のデザインは家の印象を大きく左右する重要な要素です。

のし瓦を何段か積み重ねることで棟が高く見え、屋根に立体感と重圧感を与えられます。

また、のし瓦の配置や段数は、地域の伝統や建物のスタイルによって異なるため、建物ごとに個性を演出できるのも特徴です。

このように、のし瓦は屋根の意匠性を高め、建物全体の価値を引き上げる重要な役割を担っています。

②棟瓦を安定させる役割

のし瓦は、棟瓦をしっかりと支える土台の役割も果たします。

棟部分は屋根の最も高い位置にあり、強風や雨の影響を受けやすい箇所です。

そのため、のし瓦を段々に積み重ねることで棟の構造を強化し、棟瓦がズレたり浮いたりしにくくなります。

さらに、のし瓦は棟内部に均等な荷重をかけることで、下地の木材や漆喰との密着性を高め、棟全体を安定させる働きがあります。

この役割がしっかり果たされることで、台風や豪雨などの自然災害にも耐えられる強い屋根構造を実現できるのです。

のし瓦がもたらす通気のしくみ

のし瓦は瓦と瓦の間に微妙な隙間ができる構造になっています。

この隙間こそが屋根裏の空気をゆるやかに流し、熱や湿気を逃がす働きをしてくれるのです。

日本の気候は高温多湿であり、屋根裏には夏場に熱気がこもり、冬場には結露による湿気がたまりやすい環境です。もし屋根内部が密閉されると、野地板や垂木の腐朽、さらには金属部材の錆びへとつながってしまいます。

つまり、のし瓦は「見た目」だけでなく、屋根を長持ちさせるための自然換気の通り道にもなっているのです。

漆喰で固めすぎるリスク

従来の工法では、のし瓦の隙間を白い漆喰でしっかりと塞ぎ込むのが一般的でした。確かに防水性や見た目の均整は高まりますが、完全に密閉すると以下のようなリスクが出てきます。

屋根裏の湿気が抜けず、木部が腐りやすくなる

瓦屋根はもともと「通気性」を確保することで、屋根内部の湿気を適度に逃がす設計になっています。

ところが漆喰で隙間を完全に塞ぎ込んでしまうと、小屋裏にこもった湿気の逃げ道がなくなるのです。

湿気がたまり続けると、以下のような問題が起こります。

・野地板や垂木など、屋根内部の木材が腐朽しやすくなる

・湿気を好むカビが発生し、棟内部の劣化を早める

・湿気によって木材が膨張し、瓦のズレや漆喰のひび割れを誘発

特に日本のように高温多湿な環境では、通気を遮断すると木材腐朽のスピードが早まり、棟全体の耐久性が落ちてしまいます。

夏場は棟内部の温度が非常に上昇する

漆喰で密閉された屋根は、熱が逃げにくくなるため夏場に棟内部の温度が異常上昇することがあります。

本来、のし瓦や棟瓦の隙間から屋根裏の熱気が少しずつ抜けていくのですが、通気を完全に遮断すると「熱のこもる屋根」になってしまいます。

この結果、以下のようなトラブルにつながります。

・屋根下地の断熱性能が低下し、室内温度が上がりやすくなる

・高温で漆喰が乾燥、収縮し、ひび割れや剥離が起きやすくなる

・熱による棟内部の歪みで、棟瓦のズレや破損が発生しやすくなる

つまり、「密閉した方が大丈夫そう」と思っても、実は逆に屋根の耐久性を下げる原因になってしまうのです。

③冬場の結露が増え、鉄部の錆びや劣化が進む

漆喰で固めすぎるもう一つの大きな問題は、冬場の結露の増加です。

小屋裏に湿気がこもると、外気との温度差で棟内部に水滴が発生しやすくなります。

結露が起こると、以下のような影響がでます。

・棟内部の木材が濡れ、腐朽やカビの原因になる

・釘やビズなど金属部材が錆びやすくなり、強度が低下する

・長期的には棟瓦全体の安定性が損なわれ、地震や強風で崩れやすくなる

特に近年の瓦屋根工事では、棟の固定に「ステンレスビス」や「金属製補強金具」を使うケースが多いため、通気を確保しないと錆びの進行が早くなる点には注意が必要です。

現代工法では「通気棟」との併用が主流に

現在の瓦屋根工事では、防水性と通気性を両立させるために「通気棟部材」を取り入れる施工が増えています。

・のし瓦の段数を減らして軽量化しつつ、専用の通気材で空気の通り道を確保

・防水シート+通気材の組み合わせで、雨は防ぎつつ湿気だけを外に逃がす

・棟瓦の下に換気金具を設置し、風圧を利用して小屋裏の空気を効果的に排出

こうした新しい工法により、屋根の耐久性を高めながら、内部環境を健全に保つことが可能になっています。

まとめ:のし瓦は見た目以上の存在

のし瓦は「装飾」や「強度」だけでなく、屋根の内部環境を守る通気の仕組みを支える重要な部材です。

昔ながらの工法では漆喰で固めすぎてしまうことも多かったのですが、現代では通気棟部材と組み合わせることでよりバランスの良い屋根づくりが可能になっています。

屋根工事を検討する際には、単に「見栄えがいいかどうか」だけでなく、通気を意識した工法が採用されているかを確認することが、長寿命化につながる大きなポイントです。

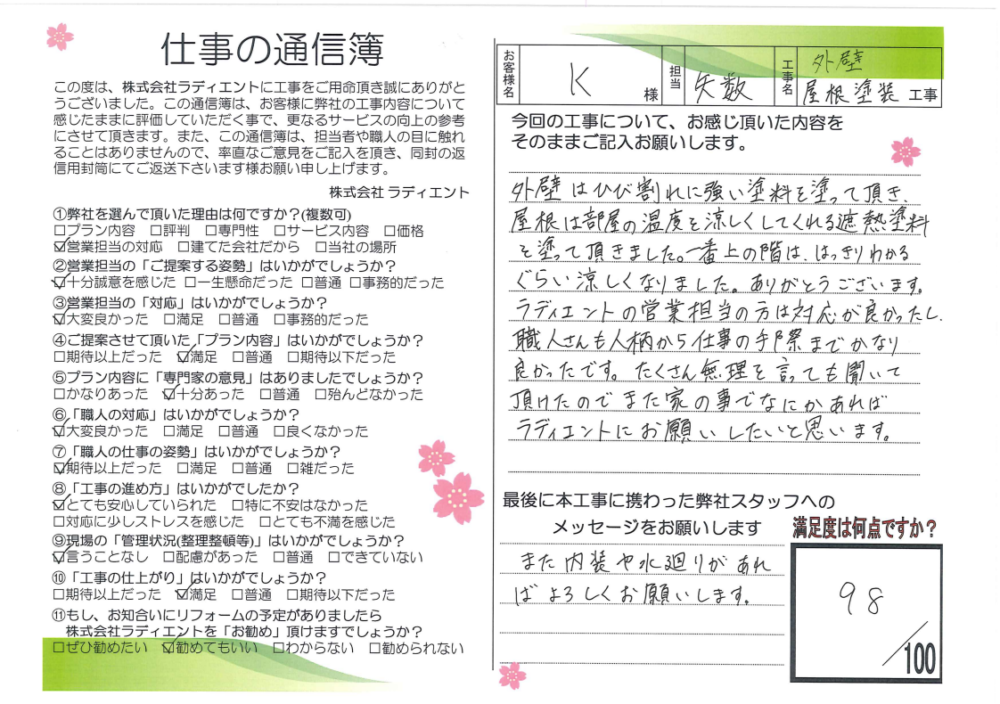

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら