雨漏りは「一次防水」より「二次防水」の問題が多い

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

はじめに

「雨漏り」と聞くと、多くの方が「屋根の穴」や「瓦のズレ」を想像するかもしれません。

しかし、実際の現場では一次防水(屋根材・外壁材)ではなく、二次防水(防水紙やルーフィング)に原因があるケースが非常に多いのです。

とくに近年の住宅はデザイン性が高く、バルコニーや出窓など凹凸の多い外観が増えたことで、雨水の浸入経路は昔よりも複雑になっています。

そのため「表面材だけを直しても雨漏りが止まらない」というトラブルが増加中です。

この記事では、一次防水と二次防水の違い、二次防水の重要性、そして現場でよくあるトラブル事例まで、詳しく解説します。

Contents

「一次防水」と「二次防水」の違いを正しく理解しよう

雨漏り診断の第一歩は、防水の仕組みを理解することです。

住宅は、一次防水と二次防水という二重の防水システムで守られています。

一次防水とは?

一次防水とは、建物の最外層で直接雨水を受け止め、外へ流すための防水機能を指します。

屋根材や外壁材そのものが一次防水の役割を果たしており、建物の見た目にも大きく影響する部分です。

代表的な一次防水材には、屋根であれば瓦・スレート・金属屋根など、外壁であればサイディング・モルタル・タイルなどがあります。これらは主に「雨水を弾く」「外部へ流す」ことを目的に設計されており、雨仕舞いの第一段階を担っています。

ただし、一次防水は完全に水を止めるための構造ではない点が重要です。

屋根材や外壁材は基本的に“重ね構造”で施工されるため、強風時の横殴りの雨や毛細管現象による水の逆流など、想定以上の状況では一次防水を突破されることがあります。

つまり、一次防水は「第一関門」ではありますが、「絶対的な防水壁」ではないということです。

二次防水とは?

二次防水とは、一次防水を突破した雨水が内部へ侵入するのを防ぐ“最後の砦”です。

屋根の場合はルーフィング(防水シート)、外壁の場合は透湿防水シートが代表的で、建物の内部構造を雨水から守る非常に重要な役割を担っています。

二次防水は、屋根材や外壁材の下地に施工されるため、外からは見えません。

しかし、この層が正しく施工されていなければ、一次防水を突破した雨水は下地や断熱材、柱などに直接侵入し、建物内部で雨漏りを引き起こします。さらに放置すると、構造材の腐朽・カビの発生・断熱性能の低下といった深刻な被害に発展する危険があります。

また、近年はデザイン性の高い住宅が増え、外壁や屋根の形状が複雑になっているため、二次防水の重要性はさらに高まっています。

施工不良や防水紙の劣化、サッシ周辺の防水テープ忘れなど、二次防水に関するトラブルは、雨漏り被害の約6割を占めると言われるほどです。

二次防水がトラブルの原因になる理由

現場調査の経験上、雨漏りの約6割は二次防水の不具合によるものです。

その理由は大きく3つあります。

(1) デザイン重視の住宅が増えた

近年は外観デザインが複雑になり、雨水の流れが不自然になる箇所が増えました。

・バルコニーや陸屋根で水が溜まりやすい

・サッシまわりに水が集中する

・出窓や外壁の凹凸で雨仕舞いが難しくなる

結果として、一次防水だけでは対応できず、二次防水がより重要になります。

(2) 一次防水は“完全防水”ではない

屋根材や外壁材は、あくまで「雨を外へ流す」ための構造です。

実は一次防水を突破することは想定内なのです。

具体的な侵入パターンは以下のとおりです。

・毛細管現象:屋根材やサイディングの重なりが足りないと、水が逆流して内部へ侵入

・横殴りの雨:台風などで一次防水の想定を超える水圧がかかる

・施工不良:サイディングの目地シーリング不足や屋根材の釘打ち不良など

このため、二次防水が正常に機能していないと、雨漏りは一気に進行します。

(3) 二次防水は施工不良が多い

二次防水は普段見えない場所にあるため、施工品質が低くても気づきにくいのが問題です。

よくある施工不良例

・ルーフィングの重ね代不足(規定100mmのところが50mmしかない)

・防水紙をタッカーで打ちすぎて穴だらけ

・外壁防水紙のシワや破れ

・サッシまわりの防水テープ施工忘れ

・水切り板金の立ち上がり不足

こうしたミスは施工直後には雨漏りが起きなくても、5〜10年後に症状が現れることが多いです。

二次防水チェックリスト(現場用)

施工時・点検時に必ず確認すべきポイントです。

1. ルーフィングの重ね代は100mm以上あるか

屋根に施工するルーフィング(防水シート)は、上下方向の重ね代が100mm以上必要です。

重ね代が足りないと、強風時の横殴りの雨や毛細管現象で、水がルーフィングの裏側に回り込みやすくなります。

特に谷樋や棟部分では雨水が集中するため、重ね代は必ず規定以上を確保することが重要です。

現場では施工後に巻き尺で重ね寸法を確認し、規格通りかどうかをチェックしましょう。

2. 防水紙にタッカー穴・破れがないか

外壁や屋根下地に施工する防水紙は、タッカー(ホチキス)で固定しますが、打ちすぎによる穴あきや、施工時の擦れ・引っ掛かりによる破れが雨漏りの原因になります。

小さな穴や破れでも、そこから雨水が侵入し、下地材や断熱材を濡らす可能性があります。

もし施工中に破れが見つかった場合は、防水テープで確実に補修することが大切です。

また、施工後の点検時は手でなぞりながら破れがないかを細かく確認すると確実です。

3. サッシ周囲に防水テープを確実に施工したか

窓やドアまわりは雨水の侵入リスクが非常に高いため、サッシ周囲には必ず防水テープによる止水処理が必要です。

特にサッシ下部は雨水が溜まりやすく、ここを適切に防水していないと室内への雨漏りにつながります。

施工のポイントは以下の3つです。

・防水テープはサッシフレームから外壁防水紙まで一体化するように貼る

・四隅は「コの字貼り」や「重ね貼り」で隙間を作らない

・テープを貼る前に下地のホコリや水分を完全に除去

点検時は、テープがしっかり密着しているか、シワや剥がれがないかを確認しましょう。

4. 谷樋・水切り板金の立ち上がりは十分か

屋根の谷樋や外壁の水切り板金は、雨水が集中するため、立ち上がり高さの不足が雨漏りリスクを高めます。

谷樋では特に、板金の立ち上がりが低いと、水量が多いときに簡単にあふれて二次防水層へ水が侵入します。

また、水切り板金の施工角度が浅いと水が逆流することもあるため、最低でも100mm以上の立ち上がりを確保することが推奨されます。

施工後は水を流してテストし、雨水が適切に排出されているかを確認すると安心です。

5. バルコニー排水ドレンの隙間はないか

バルコニーや陸屋根は、平坦な構造のため雨水が溜まりやすい部分です。

排水ドレンまわりに小さな隙間があるだけでも、そこから水が回り込み、二次防水層を突破して雨漏りの原因になります。

よくある不具合は以下のとおりです。

・ドレンと防水層の接着不良

・ゴミ詰まりによる水たまり

・ウレタン防水の膜厚不足

施工時はドレン周囲を防水層と一体化させることが重要で、仕上げ後に水張り試験を行うと確実です。

点検時は、ゴミや落ち葉を定期的に除去することも忘れないようにしましょう。

6. 散水試験や水張り検査を実施したか

施工後の防水性能を確認するためには、散水試験や水張り検査が非常に有効です。

見た目に問題がなくても、わずかな隙間や釘穴から雨水が侵入しているケースは珍しくありません。

とくに以下の箇所では検査が必須です。

・サッシまわり

・バルコニー防水層

・屋根ルーフィングの立ち上がり部

・谷樋・水切り板金の接合部

検査を実施することで、施工不良を早期に発見でき、引き渡し後のトラブルを大幅に減らせます。

特にウレタン防水やFRP防水では、水張り検査を行うことでピンホールや微細な隙間を特定できます。

まとめ

①雨漏りの約6割は「二次防水」の不具合が原因

②一次防水はあくまで補助的で、二次防水こそが最後の砦

③新築時の施工品質と、定期的な点検が非常に重要

④防水層は見えないからこそ、施工後の検査が欠かせない

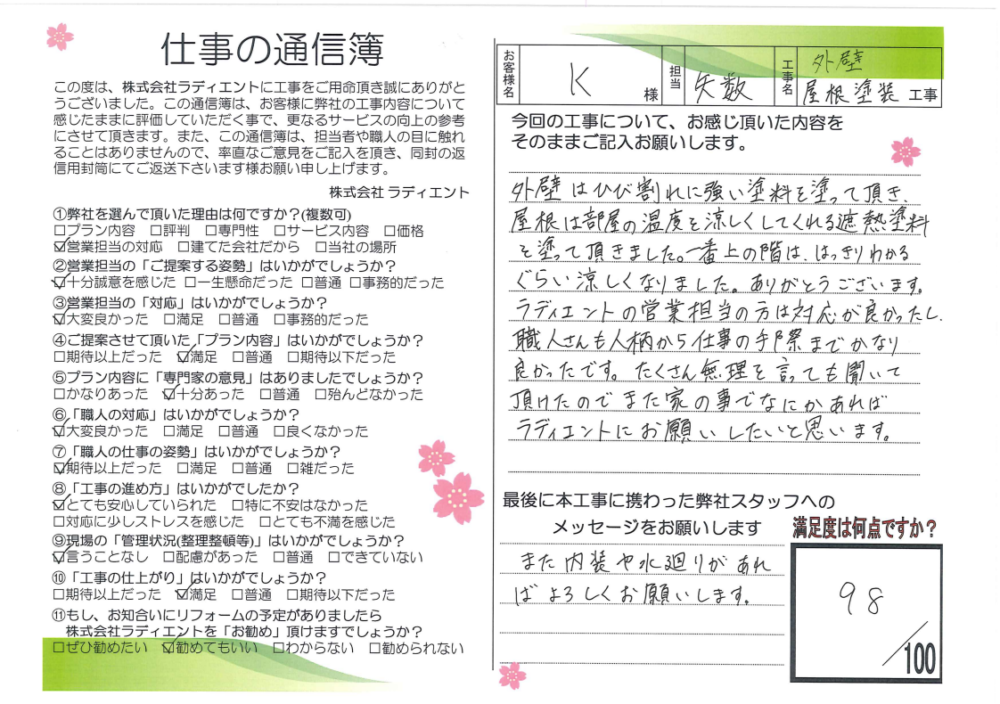

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら