シーリング工事で避けるべき「三面接着」とは?~後編~

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

前回の続きについてお話ししていきます!

Contents

三面接着を防ぐために大切なこと

バッカー材を正しく使用する

三面接着を防ぐうえで、最も基本的かつ効果的な方法がバッカー材(バックアップ材)を正しく使用することです。

バッカー材は、発砲ポリエチレンなどの柔らかい素材でできた丸俸上の部材で、シーリング材を充填する前に目地の底に挿入します。

このバッカー材を入れることで、シーリング材が底面に触れない状態=二面接着が確実に実現できるようになります。

また、シーリング材の適切な厚みを確保する役割もあるため、目地幅や深さに応じて正しいサイズを選ぶことも重要です。

目地が広い場所では特にバッカー材が必須で、これを省略して施工してしまうと、三面接着による破断や剥離のリスクが非常に高まります。確実な防水性と柔軟性を維持するために、バッカー材の使用は消して手を抜いてはいけない工程です。

ボンドブレーカーを貼る

バッカー材が入らないほどめじが狭い場合でも、底面との接着を防ぐ方法があります。それがボンドブレーカーの使用です。

ボンドブレーカーは、シーリング材が接着しない特殊なテープで、目地底に貼ることで底面との密着を回避し、二面接着を実現します。

とくにサッシ周りの細い目地や、既存シールを部分的に撤去した後の補修作業では、バッカー材が使えないケースが多く、このボンドブレーカーの貼付作業が非常に重要になります。

施工者の中には「細い目地だから不要」と判断してしまうこともありますが、それが三面接着の温床となり、数年以内の早期劣化につながります。

確実に耐久性を確保するためには、小さな目地こそ丁寧な下地処理が求められるのです。

古いシーリング材を完全に撤去する

補修工事で「増し打ち(重ね打ち)」を行う際にも、三面接着を防ぐための注意点があります。

それが、既存のシーリング材を可能な限り完全に撤去することです。

古いシーリング材が底面に残っている状態で上から新しい材を充填すると、その残骸が底面として機能してしまい、三面接着となる可能性が非常に高まります。

特に劣化が進んで硬くなった古い材は、新しいシーリング材との密着性も悪く、破断や剥離のリスクをさらに引き上げてしまうため注意が必要です。

増し打ちが必要な場合でも、施工前に丁寧に古いシーリングをカッターなどで削り落とし、新たなバッカー材やボンドブレーカーの使用を検討することが理想的です。

確実な密着と柔軟性を保つためには、「古いものを残さない」姿勢が大切になります。

適切な目地設計と施工指示を行う

三面接着を未然に防ぐには、現場任せにしない設計と管理の意識も重要です。

たとえば、目地幅が極端に狭い設計や、深さが浅い納まりになっている場合、バッカー材の使用が難しく、結果として底面接着になりやすくなってしまいます。

また、現場の施工者任せで「とりあえずシール材を入れておけばよい」という認識で進められてしまうと、細かい施工手順徹底がされず、三面接着が頻発する恐れがあります。

これを防ぐためには、設計段階から二面接着を前提とした目地寸法に配慮し、現場にも明確な施工指示や仕様書を共有することが必要です。加えて、現場監督や工事責任者が定期的にチェックを行い、「バッカー材を使用しているか?」「下地処理は適切か?」といった見えない部分の施工品質を確認する仕組みを整えておくと安心です。

実際の現場トラブル例

「三面接着」によって起きた実際のトラブル例をそれぞれ具体的に解説します。建物の種類や施工状況に応じたケースごとに、どのような問題が起きたのか・原因・影響を詳しくお伝えします。

事例①:ALC外壁の縦目地が次々と破断したケース

ある戸建住宅で、ALC(軽量気泡コンクリート)パネルを外壁材として使用していた物件において、築7年で外壁の目地にひび割れが多発しました。調査の結果、原因は施工当時のシーリング材の三面接着にあることが判明しました。

本来、ALC外壁はパネル同士の継ぎ目が目地となる構造で、建物の動きに対してシーリング材が柔軟に追従する必要があります。しかし、底面にバッカー材が使われておらず、三面すべてに接着していたことで、建物の微細な動きにシーリングが耐えられず破断してしまったのです。

破断した目地からは雨水が侵入し、内部の断熱材が濡れてカビの温床となり、室内の壁紙にまで染みが出る二次被害が発生しました。結果的に外壁全体のシーリングを打ち直す大規模な改修が必要となり、多額の修繕費がかかりました。

事例②:サッシ周りの増し打ち工事で早期剥離

マンションの外壁補修工事において、窓サッシ周りのシーリングの増し打ち施工が行われましたが、施工からわずか2年でシーリングが剥がれ始めるというトラブルが発生しました。

原因は、既存のシーリング材を完全に撤去せず、そのまま上から新しい材を充填していたこと。もともと古いシーリング材が目地の底面に残っていたため、新旧の材が接着し、実質的に三面接着状態となっていたのです。

このような状況では建物の伸縮に対応できず、端から浮いてきたり、境界部が裂けたりする現象が現れました。美観の問題だけでなく、サッシと外壁の隙間から雨が浸みこみ、アルミサッシの内部構造にまで水が入り込むリスクが指摘されました。

わずかな施工ミスでも、雨仕舞いの重要ポイントであるサッシ周りに三面接着が発生すると、雨漏りや金属腐食などの深刻な問題につながることが分かるケースです。

事例③:目地底の設計不備により三面接着が避けられなかったケース

ある店舗併用住宅の新築工事にて、外壁の目地にシーリングを施工した際、設計段階で目地の深さが極端に浅く設定されていたことが原因で、バッカー材を適切に入れることができず、結果として三面接着になってしまったというケースです。

見た目には問題ない状態で完成しましたが、竣工から4年ほどでシーリングの全体的な浮き・ひび割れが発生。建物の動きに材が耐えられず、シーリングに余計なストレスがかかっていたことが後に発覚しました。

原因調査の結果、バッカー材が入らなかったのは構造設計上の問題であり、施工者はそれを現場で修正できずやむを得ず底面に接着していたという報告が出ました。

このように、設計ミスや意識不足が現場で三面接着を招いてしまうことも少なくありません。

このケースでは、建物オーナーが設計段階からシーリングの施工性についてまで配慮する重要性を再認識し、次のメンテナンスからは設計・施工両面での見直しが行われました。

事例④:補修部のみ短命になった部分的施工ミス

戸建て住宅のシーリング補修工事で、2階のバルコニーの一部目地のみを部分的に補修した現場において、補修した箇所だけが2~3年で再劣化するというトラブルがありました。

詳しく確認すると、補修箇所では既存のシーリング材を部分的にしか撤去ておらず、底面に古い材が残った状態で新しいシーリングを施工していたことが分かりました。

結果的に、補修部分は三面接着となり、全体的なシーリングよりも早く破断・剥離が進行していたのです。

このような現象は見落とされやすく、住人からは「新しく直したところだけ傷んでいるのはおかしい」と疑問の声が上がりました。

部分的な補修であっても、基本の施工ルールを守らないと逆に信頼を失うという教訓を残す事例です。

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

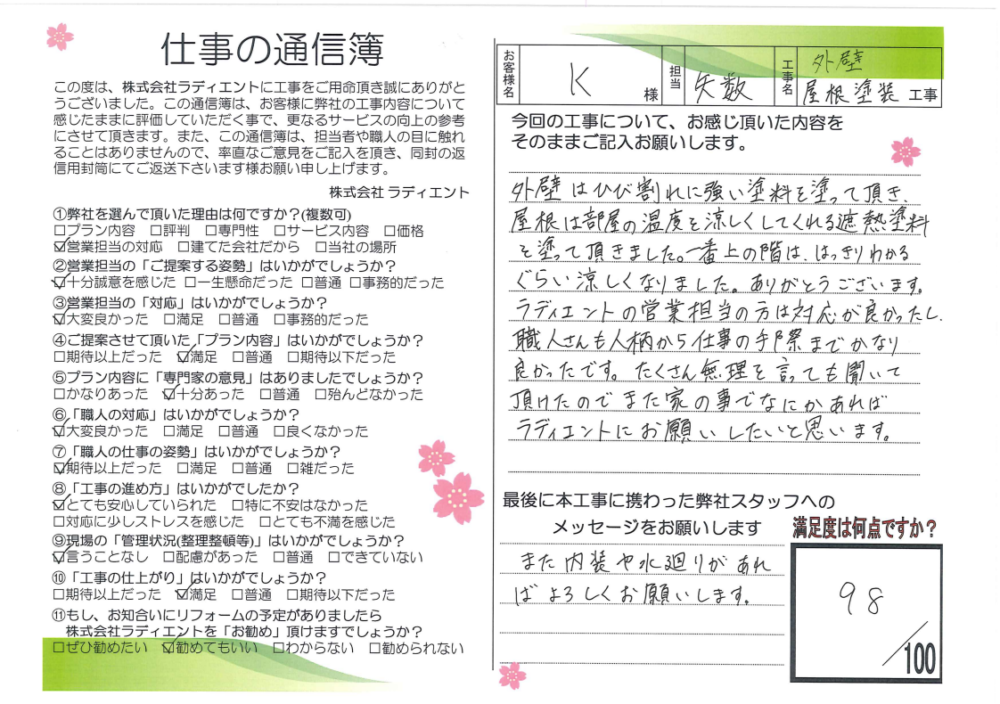

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら