シーリング工事で避けるべき「三面接着」とは?~前編~

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

外壁やサッシ周りの隙間を埋め、防水性や気密性を確保するために欠かせない「シーリング工事」。その中でも、「三面接着はNG!」というルールを耳にしたことはないでしょうか?

一見すると、「たくさんの面にくっついてるほうが大丈夫なのでは?」と思ってしまうかもしれません。しかし実際にはこの三面接着こそが、早期劣化や雨漏りの原因になりやすい落とし穴なのです。

今回はこの「三面接着」について、仕組み・リスク・原因・防止策・実際の現場トラブルまで詳しくご紹介します。外壁リフォームや戸建住宅のメンテナンスをお考えの方、工事業者選びの参考にもなる内容です。

Contents

「三面接着」とは何か?

まず基本から。シーリング材は、目地と呼ばれる建材の隙間に充填される柔軟な素材で、建物の動きに追従しながら防水・防塵・気密性を保つ役割を担います。

通常、シーリングは左右の2面にだけ接着させる「二面接着」が理想とされています。しかし、誤った施工により目地の底面(奥の面)にもシーリング材が接着してしまうと、「三面接着」という状態になります。これが問題の元凶なのです。

なぜ「三面接着」が問題なのか?

一見、3面にくっついているほうが強そうですが、実はこの「三面接着」は建物の動きに対応できない構造になってしまいます。建物は気温や湿度、地震などにより常に伸縮・揺れを繰り返しています。二面接着であれば、左右にシーリング材が伸縮して対応できるのですが、三面すべてに密着していると、引っ張る余地がなくなり、ストレスが一点に集中してしまいます。

三面接着の主なトラブル例

シーリング材が目地の中心から割れる(破断)

三面接着の最大リスクは、目地中央部からシーリング材が裂ける(破断する)という現象です。

これは建物が温度変化や地震などの振動でわずかに動いた際、通常であれば左右の壁面との「二面接着」状態であれば、シーリング材がゴムのように伸縮して追従します。

しかし三面すべてに接着していると、動きに対する逃げがなくなり、中心部に強い引っ張り応力が集中してしまいます。

この結果、目地の中心から縦に裂けるように破断し、雨水の浸入経路が生まれてしまいます。

特にALC外壁やRC構造などの目地の動きが大きい建材でこの破断がよく見られます。

底面の接着が剥がれて隙間が生じる(剥離)

三面接着では、底面への接着が不安定なまま施工されるケースが少なくありません。

底面は通常、バッカー材やボンドブレーカーで接着を避ける部分であり、材質が不均一だったり、凹凸があったりするため、接着力も左右に比べて弱くなりがちです。

このような不安定な底面まで接着した状態で、外部環境(熱、雨、振動)にさらされると、数年以内に底面の接着が剥がれて、シーリング材が浮き始める、あるいは隙間が生じるといった症状が現れます。

最初は見た目に分かりづらいですが、雨水が徐々に侵入し、壁体内結露や断熱材の劣化などの内部被害を進行させる可能性があります。

水が浸入し、雨漏りや構造材そのものにまで影響を及ぼす重大な結果につながりかねません。

耐久性が極端に低下し、数年で再施工が必要になる

本来、正しく施工されたシーリング材であれば、期待耐用年数は10年程度とされています。しかし三面接着が原因で破断・剥離が起こると、わずか3~5年程度で機能を喪失してしまうこともあります。

耐久性が下がるということは、再施工の頻度が増える=メンテナンスコストがかさむということです。

また、表面の塗装だけを塗り替えても、内部のシーリングがダメになっていては、雨漏りなどの根本的な問題は解決しません。

結果として「せっかく工事をしたのに、またやり直しになってしまった、、、」というケースも少なくありません。

三面接着が起こる原因

原因①:バッカーを使用していない

三面接着の最大の原因の一つが、「バッカー材(バックアップ材)」を使用していないことです。

バッカー材とは、発砲ポリエチレンなどでできたら柔らかい棒状の材料で、目地の底に詰めることで、シーリング材が底面に接着しないようにする役割を果たします。

このバッカー材を省略してしまうと、シーリング材が底面にまで密着し、三面すべてに接着してしまう状態になります。

とくに狭い目地や補修工事では「入れるスペースがないから」と手間を省きがちですが、それが重大な施工ミスにつながるのです。

原因②:ボンドブレーカーを貼っていない

目地が狭くてバッカー材を使えない場合でも、底面との接着を防ぐ方法があります。それが「ボンドブレーカー」の使用です。

ボンドブレーカーは、シーリング材がくっつかない特殊なテープで、目地底に貼ることで。接着を避ける逃げ場をつくります。

しかし、ボンドブレーカーは目立たず、地味な作業であるために、貼り忘れや「省略しても問題ない」と思われてしまうことが多々あります。このような意識の低い施工では、目地の底面にシーリング材が密着し、結果的に三面接着となってしまうのです。

原因③:古いシーリング材の上から増し打ちしている

シーリングの補修工事では「増し打ち(重ね打ち)」という方法が使われることがあります。これは既存のシーリング材を残したまま、その上から新しい材を充填する施工方法です。

しかし、この方法を採用する際に、既存のシーリング材が目地の底面にしっかり残っている場合、新たな材がその上から底面に密着してしまうため、三面接着になるリスクが非常に高くなります。

とくに古いシーリング材が硬化・劣化している場合、接着不良・剥離のトラブルをさらに悪化させてしまうこともあります。

増し打ちを行う場合は、既存材の状態確認と底面との接着を防ぐ工夫が不可欠なのです。

原因④:目地の設計・管理が不適切

設計段階や現場監督の管理不足も、三面接着の原因になります。

たとえば、目地の幅が狭すぎたり、深さが浅すぎる設計になっていると、バッカー材を入れる余裕がなく、底面との接着を避けるのが難しくなります。

また、現場での作業手順や仕様書や「二面接着を守る」指示がなかったり、職人任せで監督の確認入らない場合なども、見えない部分で三面接着が起こりやすくなります。

こうした設計・管理上の問題も、施工トラブルを防ぐには目に見えない部分にまで気を配る設計意識が求められるということを示しています。

原因⑤:施工者の知識不足・経験不足

最後に、もっとも根本的な原因として挙げられるのが、施工者の知識不足や技術力の未熟さです。

三面接着を防ぐためには、「なぜ二面接着が必要なのか」「どんなリスクがあるのか」「どんな材料でどう対処すべきか」という基本的な理解と意識が不可欠です。

しかし、経験の浅い職人や下請け業者の中には、施工スピードや表面の見た目ばかりを重視し、本質的な防水性や伸縮性の管理が疎かになるケースがあります。

こうした無意識の施工ミスが、数年後の雨漏りや剥離といった目に見える大きな被害となって現れてしまうのです。

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

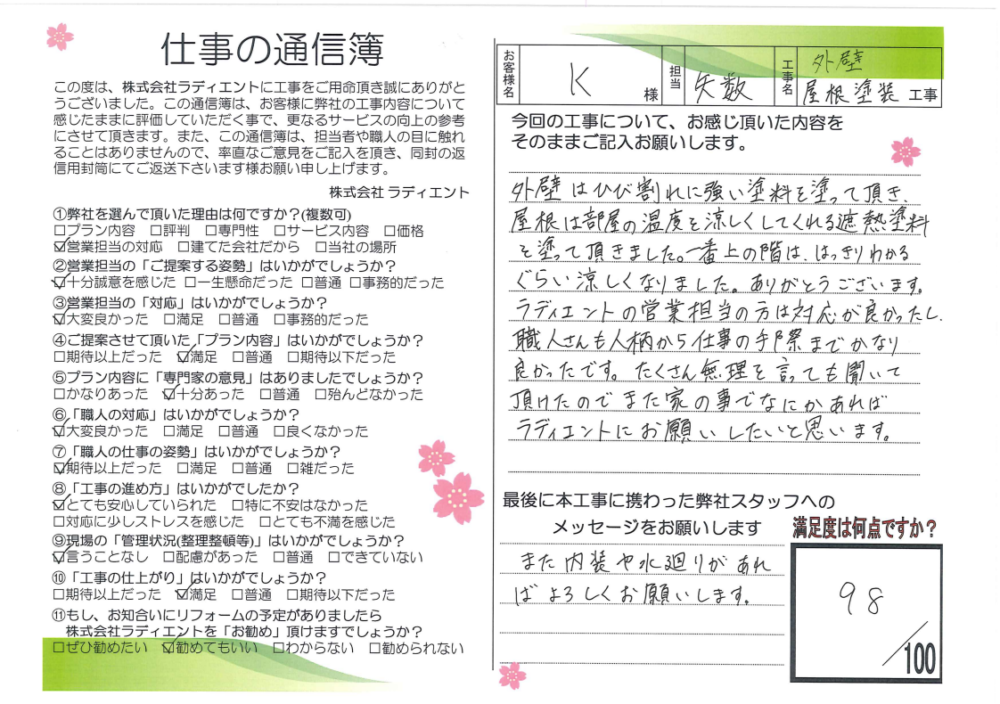

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら