昔のモルタルは「スサ」を混ぜていた?伝統的な知恵と現代建築の違いとは

2025.07.15 (Tue) 更新

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

モルタルと聞くと、現代の建築現場で使われるセメントと砂と水でできた無機質な素材を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実は昔の日本のモルタルには、ある天然素材が混ぜられていました。

それが「スサ(砂子・すさ)」と呼ばれる繊維状の材料です。ワラ、麻、紙、藁スサなど、地域や時代によってさまざまな素材が使われました。この記事では、スサの役割やメリット、そして現代建築との違いについて詳しく掘り下げていきます。

Contents

スサとは何か?

「スサ」は、モルタルや漆喰などの左官材に混ぜられる繊維状の補強材です。もともとは自然素材が使われ、ワラや麻の繊維、ケナフ、和紙のくずなどが一般的でした。

スサは、まさに伝統的な知恵の産物であり、日本の気候や木造建築に非常によく合った材料でもありました。

なぜスサを混ぜていたのか?その役割と効果

モルタルや漆喰などの左官材は、乾燥や硬化の過程でどうしても収縮します。この収縮により、表面にひび割れ(クラック)が生じやすくなります。

そこでスサを混ぜることで、以下のようなメリットが得られます。

・収縮を抑制し、ひび割れを防ぐ

・繊維が内部で橋渡しのような役割を果たし、強度を向上させる

・モルタルに柔軟性や粘り気を与え、耐衝撃性が増す

・素材の乾燥速度を緩やかにし、ムラを減らす

特に、外壁モルタル仕上げや漆喰壁のように、大きな面積を塗り上げる場面では、スサの有無が仕上がりや耐久性に大きく影響していました。

現代建築ではなぜ使われなくなった?

化学繊維や添加剤の登場により代替えが可能になったため

現代の建築材料には、ポリプロピレン繊維(PPファイバー)や収縮低減剤といった、科学的に開発された新しい素材や添加剤が使われています。これらは、スサが持っていたひび割れ防止効果や粘り気の向上といった機能を、より効率かつ均一に発揮できます。

また、これらの人工素材は品質が安定しており、施工性にも優れているため、伝統的なスサを使うよりも扱いやすく、現場での施工ミスも少なくなります。

工業化・プレミックスが進み、現場での配合作業が不要になったため

現代では、モルタルや漆喰といった建築材料のプレミックス製品(あらかじめ工場で調合済みのもの)が主流となっています。これにより、現場でスサなどの材料を個別に配合する必要がなくなりました。

一貫した品質で供給でき、作業時間も短縮できることから、特に量産型住宅や大規模な施工現場ではスピード重視の傾向が強く、スサのような手間のかかる素材は敬遠されがちです。

左官技術の衰退により、スサの使い方を知る職人が減ってきたため

スサを上手に混ぜ、適切に使いこなすには高度な左官技術が必要です。しかし、現代では住宅の施工方法が乾式工法(ボード貼りやパネル施工)に移行し、左官職人の出番が大幅に減少しています。

その結果、スサの扱い方を熟知している職人も年々減少し、若い世代への技術継承も難しくなっているのが現実です。技術的に再現できる人が少なくなったことも、使用されなくなった大きな要因のひとつです。

「性能の数値化」が重視される現代建築に合いにくい素材であるため

スサのような自然素材は、使用する材料の種類や品質によって性能にバラつきが出ることがあります。現代の建築では、耐久性・強度・収縮率などを数値で明確に示せる材料が好まれる傾向にあり、「自然素材ゆえの不確実性」は敬遠されがちです。

住宅性能評価制度や、公共建築における明確な材料規格などが重視される今、スサのような定量評価が難しい素材は使いにくいという側面もあります。

コストや納期重視の現場環境と相性が悪いため

スサ入りモルタルを使うには、配合の手間・乾燥期間・技術的管理など、施工全体に手間と時間がかかります。現代の建築業界では「短工期・低コスト」が重要視されることが多く、職人による丁寧な手作業が必要な工法はコスト面で不利になってしまいます。

このため、多少性能が落ちても早く・安く・簡単に施工できる方法が優先され、スサのような手間のかかる素材は自然と使われなくなっていったのです。

伝統の技を現代へつなぐ動きも

近年、建築業界の一部では、忘れられつつある伝統的な左官技術や、自然素材を活かした昔ながらの建材が再評価される動きが見られます。特に、健康志向や環境意識の高まり、また本物の質感を求める住まい手のニーズにより、スサ入りモルタルや漆喰といった伝統的な仕上げが再び注目されているのです。

こうした動きは、単なる「ノスタルジー(懐古)」ではなく、持続可能性(サステナビリティ)や自然との共生を意識した現代の価値観とも深く関わっています。化学成分を多く含む新建材と違い、スサなどの自然素材はシックハウスの心配が少なく、調湿性にも優れているため、現代の健康住宅との相性も良好です。

また、職人の手仕事によってつくられる伝統左官は、量産建材にはない独自の風合いと深みを持ち、「経年劣化」ではなく「経年美化」を楽しめるのも大きな魅力の一つです。

実際に、古民家再生プロジェクトや、自然素材を使った注文住宅では、スサ入りの左官仕上げを採用するケースも増えており、伝統の技を継承する左官職人の育成や技能保存の取り組みも各地で行われています。

このように、スピードや効率ばかりが重視される現代建築の中で、あえて「手間をかける美しさ」を選ぶという流れは、少数派ながらも着実に広がりを見せています。伝統の技術を活かしながら、現代のライフスタイルや住宅性能に調和させる、新しい日本建築のかたちとして今後さらに注目されていくでしょう。

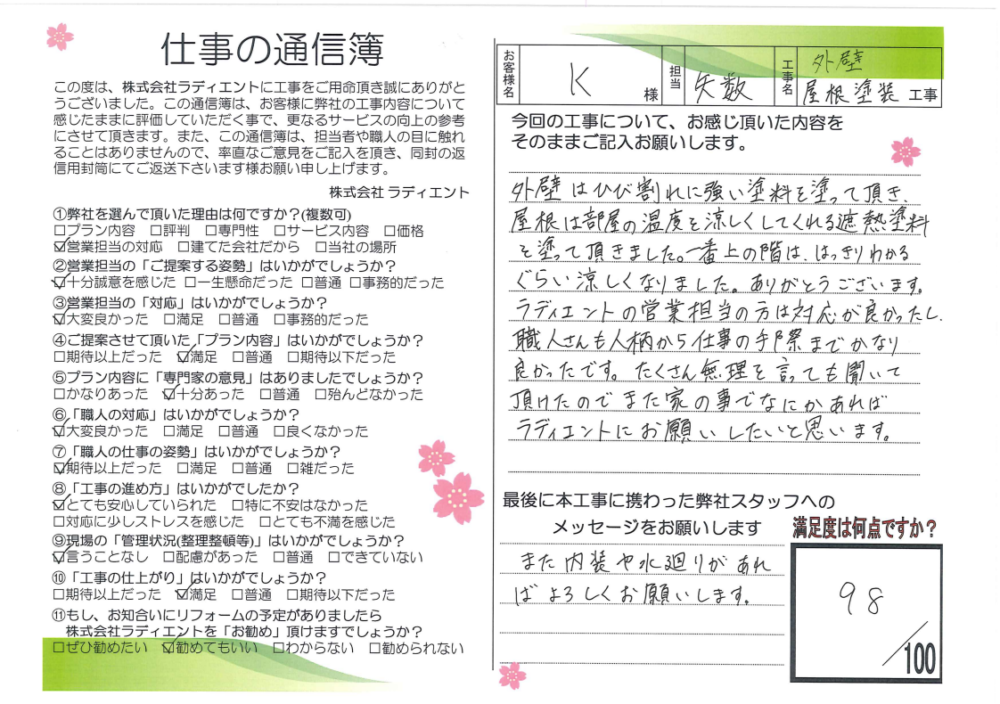

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら