クロスの仕上げの品質を左右する「適切な施工」のすべて

大阪の自社職人による安心・信頼の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理、専門店ラディエントです。大阪の谷町にある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪このブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅・マンション・ビルの塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!

皆さんこんにちは!ブログを執筆させていただきますラディエントの結城です。

Contents

クロスが浮いてしまう原因って?

クロス(壁紙)の浮きは、下地処理や施工不良、材料選びのミス、環境要因などが複合的に絡んで起こります。特に石膏ボードの継ぎ目やビス周りの処理が甘いと、段差や凹凸が表面に浮き出てきます。また、ビスの種類や長さが適切でないと、ボードがたわんだり動いたりしてクロスが浮く原因になります。

さらに、湿気や乾燥による下地の伸縮、クロス糊の不足、貼り方の甘さなども、施工後の浮きやシワを招く要因です。クロスの仕上がりを美しく保つためには、正しい下地処理と丁寧な施工、適切な材料の選定が不可欠です。

ビスや釘の「種類」がクロスに与える影響

石膏ボードビス(細目ビス)

石膏ボード専用に設計された細目ビスは、ネジ山が細かく、木下地にしっかりと食い込む構造になっています。このビスは固定力が非常に高く、石膏ボードがたわんだり動いたりすることを防ぐため、クロスの浮きやシワが起こりにくくなります。施工後も長期間安定しやすいため、クロス仕上げの美しさを長持ちさせるには最も適したビスといえます。

石膏ボードビス(粗目ビス)

粗目ビスはネジ山が大きく、厚みのある木下地への固定に適していますが、細目ビスに比べて多少緩みやすい傾向があります。適切に施工されていれば十分な固定力を持ちますが、長期間使用すると下地材の動きに合わせてビスがわずかに緩むことがあり、それが原因でクロスに波打ちや段差が現れることもあります。

スクリュー釘(ねし釘)

スクリュー釘は、釘にらせん状の溝が刻まれており、普通の釘よりも引き抜きに強いという特徴があります。ただし、ビスに比べると全体的な固定力はやや劣り、下地材の動きや振動によって次第に緩んでしまうことがあります。その結果、石膏ボードがわずかに動くようになり、クロスに浮きやひび割れが起こる原因になります。

普通釘(丸釘など)

普通釘は施工のしやすさとコストの低さが魅力ですが、固定力は非常に弱く、石膏ボードのような繊細な素材には適していません。時間の経過とともに釘が緩みやすく、特に気温や湿度の変化が大きい環境では、石膏ボードがズレたりたわんだりしやすくなります。これにより、クロスに波状の浮きや不自然な凹凸が現れることがあり、内装の仕上がりが大きく損なわれます。

ビスや釘の「長さ」が与える影響

短すぎるビス・釘(20mm以下)

ビスや釘が短すぎると、石膏ボードは一見固定されているように見えても、実際には下地材(木材や軽鉄)に十分届いておらず、固定力が著しく弱くなります。その結果、施工後しばらくして石膏ボードが動いたり、たわんだりしやすくなり、表面のクロスに浮きやシワ、ビス跡の膨らみなどが現れるリスクが高くなります。また、地震や生活の振動によって徐々に緩むこともあります。

適切な長さのビス・釘(25~32mm程度)

石膏ボードの厚み(通常9.5mmまたは12.5mm)と下地材への到達を考慮すると、25~32mm程度の長さが標準的かつ最も安定した固定が可能です。この長さであれば、ビスが下地にしっかり食い込み、石膏ボードを面でしっかり押さえるため、たわみや動きを抑えることができます。これにより、クロスが長期間にわたってきれいな状態を保ちやすくなります。

長すぎるビス・釘(40mm以上)

ビスが長すぎる場合、いったんは強く固定されるものの、下地材を貫通してしまったり、他の構造体に影響を与えたりする恐れがあります。また、施工中に木材を割ってしまうことや、軽鉄(軽量鉄骨)を変形させる原因にもなります。さらに、石膏ボードの表面を引きちぎるように力が加わると、クロス仕上げの前に微妙なゆがみや段差が生じやすくなります。

適切な施工がクロスの仕上がりを左右する

下地処理の精度が見た目に直結する

クロスの仕上がりにおいて最も重要な工程の一つが「下地処理」です。具体的には、石膏ボードの継ぎ目部分をパテで平滑に均し、ビスの頭もパテで埋めてフラットな面を作ります。これを丁寧に行わないと、わずかな段差や凹凸がクロスを貼った後に浮き出てしまいます。特に光が斜めから当たる場所や、リビングなど照明が強い空間では、下地の微細な凹凸が陰影となって協調され、見た目に大きな差が出ます。どんなに高級なクロスを使っても、下地が悪ければ綺麗には見えません。下地処理は「表に出ない仕事」ですが、最終的な仕上がりの質を決定づける非常に重要な作業です。

ビスの打ち方がクロスの浮きや膨らみの原因になる

石膏ボードを固定するためのビスは、適切な長さと種類を選び、均等な間隔で正しく打ち込む必要があります。ビスが短すぎたり間隔が広すぎたりすると、石膏ボードが下地にしっかりと固定されず、時間の経過とともにわずかに動いたりたわんだりすることがあります。こうした動きはクロスの表面に「浮き」や「シワ」として現れ、施工後の美観を損ねる原因になります。また、ビスの頭が中途半端に出っ張っていたり、逆に深くめり込みすぎていると、パテがうまく乗らず、仕上げに凹凸が出ることもあります。適切なビスの打ち方は、クロスの仕上がりを安定させる土台作りとして欠かせない工程です。

クロス用の糊の量・塗り方で密着力が変わる

クロスを貼る際に使う糊(のり)の量や塗布方法も、仕上りに大きな影響を与えます。糊が少なすぎるとクロスが下地にしっかり密着せず、時間の経過とともに端部が浮いたり、中央部分に膨らみが出たりします。一方で、糊を塗りすぎると乾燥に時間がかかり、貼っている最中に滑って位置がズレてしまう恐れもあります。糊を塗る際には「適量を均一に」塗布することが重要であり、職人の経験と技術が問われるポイントです。見た目では分かりにくい工程ですが、糊の扱い方ひとつでクロスの持ちや見た目が大きく変わります。

クロス貼りの技術が美しさを決める

実際にクロスを貼り付ける際には、空気が入らないようにしながら、均等な力でしっかりとしごいていく必要があります。この作業が甘いと、貼った直後は見えなくても、数日後に空気が膨張して内部に気泡が生じたり、クロスの端が浮いてくることがあります。特に柄物のクロスを使う場合は、柄合わせ(リピート)をきちんと行わなければ、規模がずれて見えてしまい、空間全体の印象を損ねてしまいます。クロス貼りは「最後の仕上げ」でありながら、下地処理や糊の精度を活かす技術でもあるため、施工者の腕前が最も現れる工程のひとつです。

時間とともに違いが出る「見えない品質」

クロス工事は施工が完了した直後には美しく見える場合が多いですが、問題は時間が経ってから現れます。たとえば、石膏ボードの継ぎ目やビス周りの処理が不十分だった場合、数カ月後に浮きやひび割れ、膨らみが出てくることがあります。こうしたトラブルは、見た目だけでなく居住者のストレスにもつながります。その多くは、施工時の「見えない部分」に原因があり、丁寧に仕上げていれば防げるものです。つまり、仕上りの美しさだけでなく、長期的な耐久性までを考えると、すべての工程において丁寧で適切な施工が求められるのです。

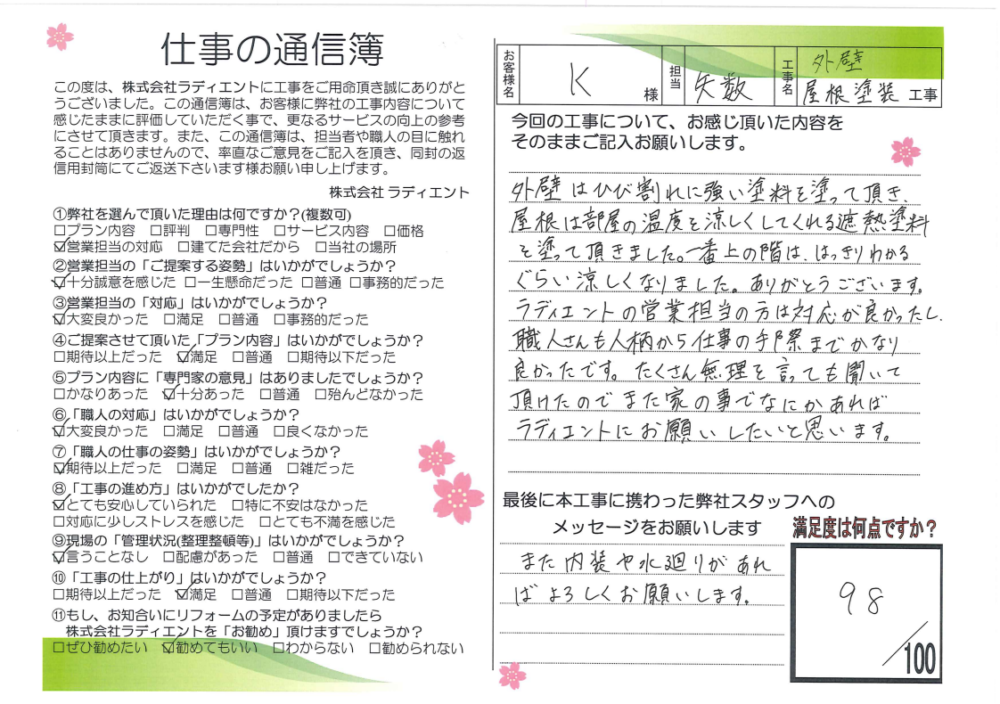

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

※お電話での受付もお待ちしております!!

おかげさまで弊社が顧客満足度 NO.1を獲得しました!!

フリーダイヤル:0120-640-017

電話受付 9:00~21:00

足場代コミコミ安心価格-ラディエントの塗装商品パックはこちら